En 2012, 204 films d’initiative française (tous genres confondus) ont obtenu un agrément de production (169 films en 2011), pour un volume de dépenses de 1 055,11 M€, soit une augmentation de 42,7 % par rapport à 2011.

Il convient de rappeler que le périmètre de cette étude est différent de celui du bilan annuel de la production cinématographique qui s’attache à l’année d’agrément des investissements et non à celle de l’agrément de production. Or, il se passe en moyenne 18 mois entre les deux agréments. Ainsi, seuls 1,7 % des films ayant reçu l’agrément de production en 2012 ont obtenu un agrément des investissements préalable la même année et 41,6 % d’entre eux l’ont reçu en 2011. Les analyses qui suivent peuvent ainsi présenter des divergences avec le bilan de la production cinématographique en 2012.

![]() Nouvelle hausse des coûts de production pour la fiction

Nouvelle hausse des coûts de production pour la fiction

Le coût moyen des films de fiction progresse de 20,2 % entre 2011 et 2012, à 5,63 M€. Ceci s’explique en partie par la présence de huit fictions au coût supérieur à 15 M€ (contre quatre en 2011), dont trois au coût supérieur à 25 M€ (un seul en 2011). Les films de fiction au coût inférieur à 1 M€ représentent 12,0 % du total en 2012, contre 14,0 % en 2011.

Depuis 2003, le coût moyen des films de fiction progresse en moyenne de 3,1 % par an. Cette augmentation est plus rapide que celle de l’indice des prix à la consommation sur la période (+1,7 % par an en moyenne).

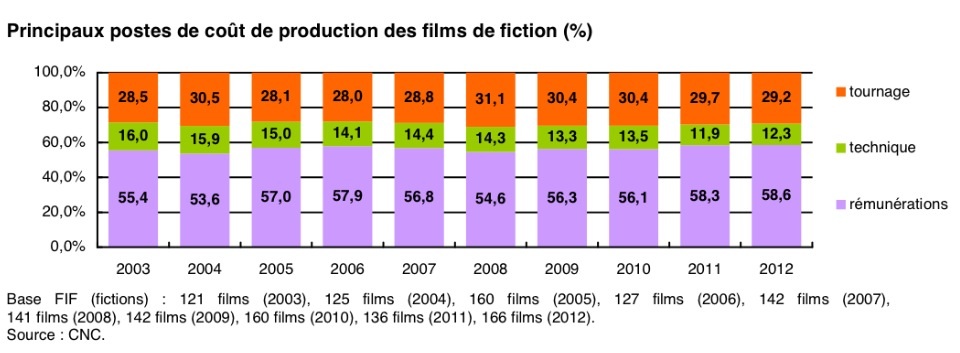

En 2012, le poids des grands postes de coût est stable par rapport à 2011. Les postes relatifs aux rémunérations (hors participations) composent toujours plus de la moitié du coût moyen d’un film (58,6 % en 2012, 58,3 % en 2011). Au sein de cet ensemble, les principaux coûts de fabrication sont le personnel (20,0 % du coût total en 2012, 18,8 % en 2011), les charges sociales (12,5 % du coût total en 2012, 13,0 % en 2011) et l’interprétation (10,9 % du coût total en 2012, 12,1 % en 2011). La part des dépenses de tournage représente 29,2 % des coûts de production des films de fiction en 2012 (29,7 % en 2011), et celle des dépenses techniques 12,3 % (11,9 % en 2011).

Les dépenses de rémunération incluent les droits artistiques, les frais de personnel, les rémunérations des producteurs, les dépenses d’interprétation et les charges sociales.

Entre 2003 et 2012, la structure des dépenses de rémunération évolue très légèrement. En dépit des variations annuelles, les dépenses de personnel et celles relatives aux charges sociales ont un poids stable, composant respectivement environ le tiers et 20 % de l’ensemble des dépenses des rémunérations. En revanche, sur la période, le poids des dépenses de droits artistiques augmente sensiblement (+2,8 points) tandis que celui des dépenses relatives à l’interprétation diminue (-2,2 points).

En 2012, le poids du poste « interprétation » s’élève en moyenne à 10,9 % (12,1 % en 2011). Il augmente avec le coût du film : il est de 7,8 % pour les films à moins de 1 M€ et de 11,8 % pour les films à plus de 7 M€ en 2012. Il dépasse 19 % pour deux des huit films de fiction au coût total supérieur à 15 M€. En 2012, la part des dépenses allouées aux rôles principaux diminue de 0,9 point, à 6,8 % du coût total, soit le plus bas niveau depuis 10 ans. Cette part varie selon le coût du film : en 2012, elle est de 3,7 % pour les films à moins de 1 M€ et de 7,5 % pour les films à plus de 7 M€. Le poids des dépenses allouées aux rôles secondaires baisse également, mais dans une moindre mesure (-0,2 point à 1,4 % du coût total en 2012).

![]() Des coûts fixes parmi les coûts techniques

Des coûts fixes parmi les coûts techniques

La part des coûts techniques (« pellicules, laboratoires » et « moyens techniques ») apparaît inversement liée au coût du film. En effet, ces coûts représentent 23,0 % des dépenses totales pour les films à moins de 1 M€ en 2012, contre 11,0 % pour les films à plus de 15 M€. Une partie des frais techniques constitue en effet des coûts fixes qui impactent davantage les films à budget réduit, en raison de l’absence d’économie d’échelle.

![]() L’utilisation du numérique réduit le poids des dépenses techniques

L’utilisation du numérique réduit le poids des dépenses techniques

Sur l’ensemble de la période étudiée, le poids des dépenses techniques diminue tendanciellement (12,3 % du coût total des films de fiction en 2012, contre 16,0 % en 2003). La part des moyens techniques s’élève à 8,5 % des coûts totaux des films de fiction en 2012 Elle augmente de 0,8 point par rapport à 2011, mais apparaît plus faible qu’en 2003 (9,0 %) et que la moyenne observée sur l’ensemble des années d’études (9,1%). Cette baisse tendancielle est à mettre en relation avec l’utilisation, de plus en plus répandue, de matériel numérique de prises de vue. La part des frais de pellicules et de laboratoires diminue à 3,7 % du coût total en 2012, soit le poids le plus faible sur la période étudiée. Cette baisse est également liée au développement de l’usage des techniques numériques.

![]() Progression des dépenses extranationales

Progression des dépenses extranationales

En 2012, 109 films, soit 67,5 % des 166 fictions d’initiative française agréées, font l’objet de dépenses à l’étranger (58,8 % en 2011), pour un montant total de 157,98 M€, en hausse de 89,0 % par rapport à 2011. Après 2010, il s’agit du montant de dépenses étrangères le plus élevé depuis la mise en place de l’étude.

Cette situation s’explique d’abord par la hausse des dépenses totales de production de fiction en 2012, à 934,90 M€ (+46,7 %), soit un niveau proche de celui, exceptionnel, de 2010. Par ailleurs, le nombre de films effectuant une partie de leurs dépenses à l’étranger (109 titres) est le plus élevé observé depuis 2003. Cette hausse est également liée à la présence de quelques grosses coproductions internationales : deux films concentrent 18,6 % des dépenses hors de France en 2012 (les deux premiers films comptant le plus de dépenses hors de France en 2011 concentraient 19,4 % du total de ces dépenses).

Parmi les films ayant des dépenses à l’étranger, le montant moyen de dépenses hors de France par film progresse de 38,7 % à 1,45 M€ (1,05 M€ en 2011). En 2012, les dépenses réalisées à l’étranger représentent 16,9 % des dépenses totales de production.

![]() Effet relocalisant du crédit d’impôt cinéma pour les films de fiction

Effet relocalisant du crédit d’impôt cinéma pour les films de fiction

Pour la septième année consécutive, les films bénéficiant du crédit d’impôt (CI) font l’objet d’une analyse spécifique. Les films bénéficiant du crédit d’impôt réalisent 5,0 % de leurs dépenses à l’étranger en 2012, contre 41,1 % pour les films sans crédit d’impôt. L’effet relocalisant du crédit d’impôt est encore plus marqué dans l’analyse des dépenses en fonction des postes pour les films avec crédit d’impôt : plus de 90 % des dépenses sur les postes les plus couramment délocalisés sont réalisés en France. 28,8 % de ces dépenses extranationales sont liées au personnel en 2012, tandis que 13,2 % sont captés par le poste « transports, défraiements et régie ». Viennent ensuite les dépenses d’assurances et divers (12,3 %) les moyens techniques (11,3 %) et les décors et costumes (10,6 %).

Les films bénéficiant du crédit d’impôt en 2012 affichent un coût moyen sensiblement inférieur aux films n’en bénéficiant pas (5,50 M€, contre 7,76 M€). Sur l’ensemble de la période 2005- 2012, le montant total de crédit d’impôt atteint 309,68 M€, soit 18,5 % des dépenses totales éligibles et 8,2 % du coût total des films concernés. En 2012, les films bénéficiaires ont reçu en moyenne 496 650 € de crédit d’impôt (437 093 € en 2011).

En appliquant aux films bénéficiaires du crédit d’impôt la part de dépenses en France réalisée par les films qui n’en sont pas bénéficiaires (à savoir 62,5 %), le montant de leurs dépenses en France s’élèverait à 2 367,34 M€ au lieu de 3 637,33 M€. Entre 2005 et 2012, le crédit d’impôt a donc permis de relocaliser 1 269,99 M€ de dépenses sur le territoire national.

![]() Développement des masters numériques 2K ou 4K

Développement des masters numériques 2K ou 4K

En 2012, 59,7 % des films disposant d’un master numérique étaient disponibles au format HD Cam SR (67,2 % en 2011). La proportion de films avec un master numérique 2K ou 4K est en forte hausse, à 63,9 % en 2012 (54,1 % en 2011). Il s’agit, en 2012, du format le plus répandu. En matière de format « son », la grande majorité des masters numériques sont réalisés en 5.1 (88,9 % des films en 2012, 84,7 % en 2011).

Pour la plupart des films, les masters numériques sont destinés à couvrir tous les modes de diffusion, que ce soit la projection numérique en salles, la TVHD, la TNT, le DVD ou encore la vidéo à la demande (VàD). En 2012, 94,4 % des masters numériques sont prévus pour la diffusion en salles, contre seulement 49,3 % en 2010 et 23,8 % en 2008.